菅家

小倉百人一首 024 |

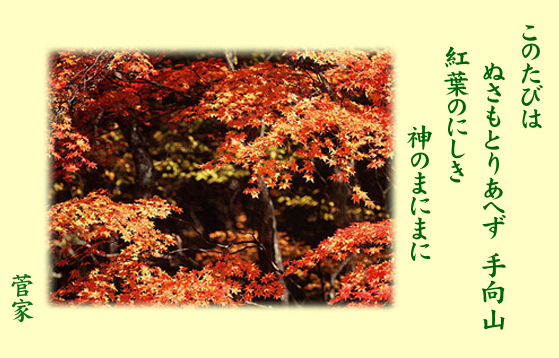

このたびは ぬさもとりあへず 手向山 紅葉のにしき 神のまにまに |

| このたびは ぬさもとりあへず たむけやま もみぢのにしき かみのまにまに |

菅家 |

|

| 読み このたびは ぬさもとりあへず たむけやま もみぢのにしき かみのまにまに 現代意訳 今度の旅は急いで発ちましたので、捧げるぬさを用意することもできませんでした。しかし、この手向山の美しい紅葉をぬさとして捧げますので、どうかお心のままにお受け取りください。 ※ぬさ / 「幣」と書き、神に祈るためのささげ物で、布や紙でつくられていました ※神のまにまに / 「まにまに」は、「心のままに」という意味 季節 秋 出典 「古今集」 解説 菅家(かんけ・承和12年~延喜3年 / 845~903年)とは菅原道真(すがわら の みちざね / みちまさ )を尊敬したよび方です。 道真は平安初期の公卿でありましたが、漢学者であり政治家としても活躍しました。 宇多・醍醐の両天皇に信頼され、元慶元年、文章博士となり、後に右大臣になりましたが、左大臣藤原時平たちの讒言により、大宰権師に左遷され、延喜三年、九州の地で亡くなりました。 この和歌は898年の秋、道真が宇多上皇のお供して吉野へ行く途中、一行が道祖神への供え物を忘れてきたことに気づき、その時に詠んだ和歌だと伝えられています。 機知に富んでいるだけでなく、爽やかな気持ちとその雄大さが感じられる和歌になっていますが、つくりも巧みで、「このたびは」は、「この度」と「この旅」がかかっていて、「手向山」も「手向ける」という言葉をかけています。 ところで、道真は、学問の神様として太宰府天満宮に祀られ、京都の北野天満宮をはじめ、各地の天神社に祀られ、「天神様」として親しまれていますが、道真が大宰府に向かうとき、我が家の庭に咲く梅を題材に、「東風吹かば 匂ひおこせよ梅の花 主なしとて 春な忘れそ (こちふかば におひおこせようめのはな あるじなしとて はるなわすれそ)」と詠んでいます。 大意は、「東からの春風にのせて、その匂いを届けておくれよ梅の花。主がいないからといって、春を忘れることがないように」というように意味ですが、この梅は道真を慕って大宰府にとんでいき、天満宮に根付いたとの逸話が伝わっています。 |

| ◀前の和歌へ 次の和歌へ▶ |